Qu’est ce que la dette carbone ?

Chaque jour de retard dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre alourdit une charge invisible mais bien réelle : la dette carbone. Ce concept, encore peu connu du grand public mais de plus en plus mobilisé par les experts et institutions comme l’ADEME ou l’ABC, permet de traduire notre dépassement des limites planétaires en une donnée concrète.

À l’image d’un découvert bancaire, elle mesure l’écart entre nos émissions effectives et les trajectoires compatibles avec les objectifs climatiques internationaux, notamment ceux de l’Accord de Paris. Elle révèle ainsi non seulement le retard accumulé, mais aussi le niveau d’effort à fournir pour revenir dans les clous d’un monde à +1,5 °C.

Dans un contexte de montée en puissance des réglementations (CSRD, Taxonomie européenne), de pression des parties prenantes, et de bouleversements économiques liés à la transition bas-carbone, la dette carbone devient un indicateur stratégique pour les entreprises, les collectivités et l’État. Mieux la comprendre, c’est s’outiller pour mieux agir.

Sommaire

Définir la dette carbone

🤔 Qu’est-ce que la dette carbone ?

La dette carbone correspond à l’accumulation des émissions de gaz à effet de serre (GES) excédant les limites fixées par les accords climatiques internationaux. Elle traduit notre dépassement du budget carbone compatible avec un réchauffement climatique contenu. Chaque tonne excédentaire d’émissions vient alourdir cet excédent environnemental que nous transmettons aux générations futures.

Pour les entreprises, cela se matérialise par leur propre décalage entre :

- leur empreinte carbone réelle ;

- et une trajectoire alignée avec +1,5 °C ou la neutralité carbone.

Plus ce différentiel est important, plus le déficit carbone croît, et plus les efforts futurs devront être drastiques et coûteux.

💥Origines du concept

Issu des réflexions autour de la dette écologique, le concept de dette carbone est aujourd’hui mobilisé par de nombreuses organisations environnementales, dont l’ADEME et l’Association Bilan Carbone (ABC).

Elle est désormais utilisée pour :

- mieux intégrer le climat dans la comptabilité extra-financière,

- évaluer les risques liés à l’inaction climatique,

- sensibiliser les dirigeants à une vision à long terme.

Ce concept permet donc de lier la crise climatique à des notions économiques tangibles, facilitant ainsi la prise de conscience dans les entreprises comme dans les institutions publiques.

Ainsi, la dette carbone aide ainsi les entreprises à changer de prisme : passer de la gestion de l’empreinte à celle du passif climatique accumulé.

❓Lien avec le budget carbone

Le climat mondial est sous tension : selon le GIEC, nous disposons d’un budget carbone limité pour respecter les objectifs de l’Accord de Paris. Si la trajectoire actuelle se maintient, ce budget sera épuisé avant 2030.

Selon le GIEC, au rythme actuel, ce budget compatible avec +1,5 °C pourrait être totalement consommé avant 2030.

Cela implique que :

- chaque tonne compte ;

- chaque retard augmente le déficit à rembourser ;

- chaque entreprise doit anticiper et intégrer ce facteur dans ses décisions opérationnelles et stratégiques.

Chaque retard dans la transition énergétique augmente notre empreinte carbone et rend les actions futures plus complexes, plus coûteuses, et plus urgentes.

Comment pérenniser et renforcer son entreprise par une trajectoire bas-carbone réussie.

Un outil stratégique pour les entreprises

✅Approche par Bilan Carbone®

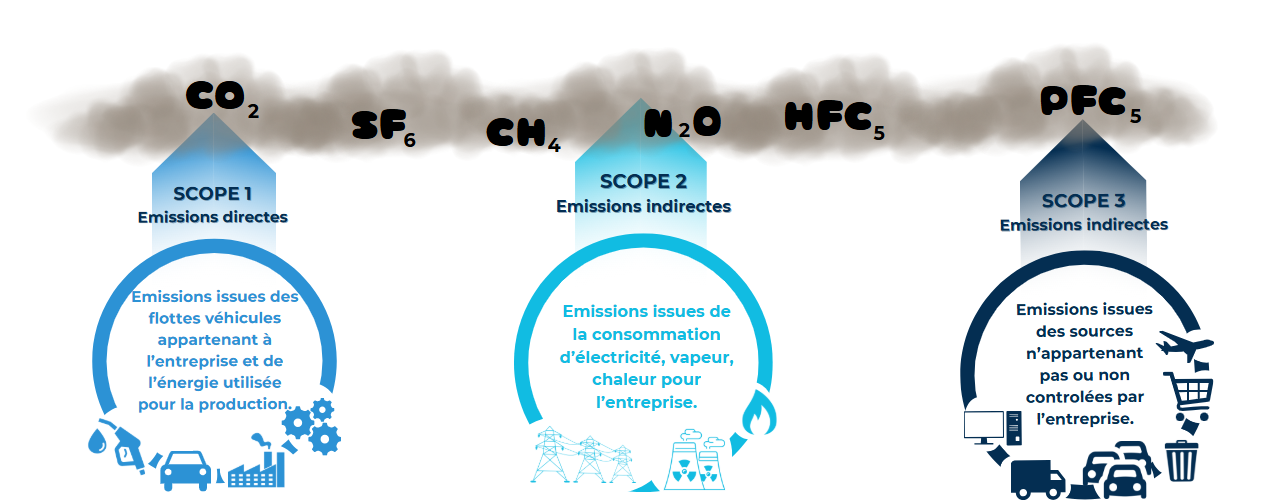

La première étape pour évaluer sa dette carbone consiste à réaliser un bilan GES, selon une méthode reconnue (ex. : méthode réglementaire française, Bilan Carbone® de l’ABC, ISO 14064). Ce bilan permet aux entreprises et organisations d’identifier l’origine de leurs émissions, réparties entre les scopes 1, 2 et 3.

La première étape consiste à réaliser un Bilan GES complet, structuré par scopes :

- Scope 1 : émissions directes (process, véhicules, combustion),

- Scope 2 : émissions indirectes liées à l’énergie (électricité, chaleur),

- Scope 3 : autres émissions indirectes (achats, transports, usage produit, déchets, etc.).

Cartographie des émissions de gaz à effet de serre

À savoir que le scope 1 et 2 ne représente généralement que 10 à 20% d’un Bilan GES. À l’inverse, le Scope 3, constitue la part la plus significative, pouvant atteindre jusqu’à 90% de l’empreinte carbone d’une entreprise.

Ce diagnostic est indispensable pour :

- identifier les postes d’émissions prioritaires,

- quantifier sa position par rapport à une trajectoire cible,

- définir des actions concrètes de réduction.

C’est une démarche indispensable pour comprendre son impact et engager des solutions efficaces.

❗Quels sont les risques rencontrés ?

La dette carbone ne se limite plus à une préoccupation écologique : elle prend aujourd’hui une dimension économique et financière majeure. Les entreprises exposées — notamment celles des secteurs à forte intensité carbone — doivent composer avec une triple pression : réglementaire, réputationnelle, et financière.

En 2023, la dette carbone cumulée des secteurs intensifs en France atteignait 644 millions de tonnes équivalent CO₂, illustrant l’ampleur du passif environnemental à résorber. Pour les acteurs économiques, cette dette se traduit par des risques accrus d’exclusion des financements, des contraintes réglementaires renforcées, et une vigilance accrue des investisseurs sur la performance climatique.

À l’échelle nationale, l’empreinte carbone moyenne par habitant s’élève à 9,4 tCO₂e, dont 56 % sont liées aux émissions importées. Cette dépendance souligne le rôle déterminant du Scope 3 dans les chaînes d’approvisionnement. Depuis 1990, l’empreinte carbone globale de la France a diminué de 13 %, essentiellement grâce à la réduction des émissions domestiques (-33 %), alors que celles associées aux importations ont augmenté de 13 %.

Pour les entreprises, intégrer le risque climatique dans les analyses de performance et les bilans financiers devient indispensable. Cela implique d’identifier les postes d’émissions critiques, d’aligner les investissements sur une trajectoire bas-carbone, et de structurer une gouvernance capable d’anticiper ces évolutions systémiques.

💯Un levier de transformation et de performance

Piloter sa dette carbone ne se résume pas à répondre à une contrainte réglementaire : c’est avant tout une opportunité de transformation stratégique, porteuse de création de valeur durable.

Les entreprises qui s’engagent de manière proactive dans la mesure, la réduction et la gouvernance de leurs émissions de gaz à effet de serre bénéficient d’avantages compétitifs concrets :

- Renforcement de l’attractivité financière : les acteurs économiques engagés dans une trajectoire bas carbone attirent plus facilement les investisseurs responsables et les financements durables. L’intégration du risque climatique dans la stratégie globale rassure les partenaires financiers et facilite l’accès à des conditions de financement avantageuses.

- Valorisation de la marque et fidélisation des parties prenantes : une politique climat crédible renforce la confiance des clients, des talents, et des partenaires. Elle devient un facteur différenciant sur des marchés de plus en plus attentifs aux engagements RSE.

- Optimisation des coûts et gains d’efficience : la réduction des émissions permet souvent d’identifier des leviers d’efficacité énergétique, de rationalisation des ressources ou de relocalisation stratégique des achats. Autant de démarches qui réduisent les dépenses tout en renforçant la résilience face aux fluctuations économiques.

- Anticipation réglementaire et sécurisation de l’activité : en structurant une réponse en avance sur les exigences de la CSRD et des autres cadres normatifs, les entreprises évitent les ajustements en urgence. Elles gagnent ainsi en stabilité, en crédibilité et en capacité d’adaptation.

- Stimulation de l’innovation et alignement stratégique : intégrer le climat dans les choix d’investissement, d’achats ou de production pousse à développer des solutions innovantes, plus sobres et durables. Cette dynamique irrigue l’ensemble de l’organisation et devient un levier de croissance.

👉 C’est pourquoi des institutions comme l’ADEME encouragent les entreprises à lier leur stratégie carbone à leur gouvernance d’entreprise, en plaçant ces enjeux au cœur des comités de direction, des plans de transformation et des outils de pilotage.

Agir sur sa dette carbone, c’est investir dans sa pérennité. C’est faire du climat non pas une contrainte, mais un moteur d’adaptation, d’excellence opérationnelle et de performance durable.

Résorber sa dette carbone : de la stratégie à l’action

Agir sur la dette carbone nécessite une approche structurée, graduelle et alignée avec les objectifs climatiques internationaux. Les entreprises les plus avancées articulent leur stratégie autour de trois piliers : réduction des émissions à la source, compensation carbone encadrée, et gouvernance renforcée. Chacun de ces leviers joue un rôle complémentaire dans la mise en œuvre d’une trajectoire bas carbone crédible et durable.

📉Réduction des émissions à la source

La priorité, pour toute organisation, consiste à réduire ses émissions de gaz à effet de serre directement à la source. Cette étape repose sur une transformation opérationnelle qui mobilise l’ensemble des fonctions de l’entreprise. Les leviers principaux incluent :

- L’efficacité énergétique : modernisation des équipements, optimisation des process industriels, meilleure performance thermique des bâtiments.

- Le passage à des énergies bas carbone : électrification des usages, autoconsommation solaire, recours à la chaleur fatale, achats d’électricité renouvelable (PPA, garanties d’origine).

- La logistique et la mobilité durable : verdissement des flottes, mutualisation des transports, relocalisation des sites de production.

- La sobriété : repenser les besoins, allonger la durée de vie des produits, réduire les volumes inutiles ou redondants dans la chaîne de valeur.

Ces actions doivent être quantifiées, planifiées dans le temps, et intégrées dans une feuille de route globale alignée avec une trajectoire compatible avec l’Accord de Paris (ex. : -50 % d’ici 2030). Elles constituent la base d’un plan de transition crédible.

♾️Compensation et puits de carbone

Même avec une stratégie de réduction ambitieuse, certaines émissions résiduelles demeurent inévitables, notamment dans des secteurs complexes comme le transport aérien, l’agriculture ou l’industrie lourde. La compensation carbone permet alors de neutraliser ces émissions via des actions positives pour le climat :

- Puits naturels de carbone : projets de reforestation, agroforesterie, restauration de zones humides, préservation des forêts existantes.

- Solutions technologiques de captage : stockage géologique du CO₂, captation directe dans l’air (DACCS), bioénergie avec captage et stockage (BECCS).

- Projets certifiés à fort impact co-bénéfice : ceux qui intègrent des dimensions sociales, économiques ou de biodiversité.

Cependant, la compensation ne remplace jamais l’obligation de réduire. Elle s’inscrit dans une logique de responsabilité climatique lorsque l’ensemble des leviers internes ont été activés. Les meilleures pratiques recommandent de s’appuyer sur des labels reconnus (Gold Standard, Verra, Label bas-carbone) et d’inscrire les projets compensatoires dans un cadre transparent, auditable et suivi dans le temps.

💚Gouvernance, innovation et accompagnement

Pour que la stratégie climat produise des résultats durables, elle doit être pilotée au bon niveau. Cela passe par une gouvernance solide, une culture d’entreprise alignée, et des outils de suivi adaptés. Les leviers clés sont :

- Créer une gouvernance carbone transversale : désigner un responsable ou une équipe dédiée, rattacher la stratégie carbone aux instances de direction, intégrer des indicateurs climat dans les comités exécutifs.

- Former et mobiliser les collaborateurs : sensibiliser les équipes aux enjeux carbone, proposer des formations ciblées, faire émerger une culture de responsabilité collective.

- Investir dans l’innovation bas carbone : éco-conception, circularité, matériaux alternatifs, intelligence artificielle au service de l’optimisation énergétique.

- S’appuyer sur l’expertise externe : l’accompagnement par des partenaires spécialisés comme l’ADEME, l’Association Bilan Carbone (ABC) ou des plateformes expertes (comme Global Climate Initiatives) facilite la montée en compétence et l’efficacité opérationnelle.

Enfin, la stratégie climat ne peut rester isolée. Elle doit être intégrée à la stratégie globale de l’entreprise, à ses processus d’achat, ses décisions d’investissement, sa gestion des risques et ses relations fournisseurs.

La dette carbone n’est pas une simple abstraction environnementale. Mais loin d’être un constat pessimiste, ce concept offre surtout une clé de lecture stratégique pour piloter la transition bas-carbone. En la mesurant précisément, en agissant à la source sur les émissions, en intégrant des solutions de compensation sérieuses et en renforçant leur gouvernance climat, les organisations peuvent transformer un risque en levier de performance.

👉 Global Climate Initiatives s’inscrit pleinement dans cette dynamique. En tant que plateforme experte, GCI accompagne les entreprises, collectivités et institutions à chaque étape de leur transition bas-carbone :

- Mesure rigoureuse des émissions (Bilan GES, scopes 1, 2 et 3),

- Définition de trajectoires alignées avec les objectifs climatiques,

- Pilotage d’actions concrètes de réduction et de compensation,

- Reporting conforme aux standards réglementaires (CSRD, SBTi, Taxonomie européenne).

Face à l’accélération des enjeux climatiques, le temps n’est plus à l’attente. Agir aujourd’hui pour préserver demain. C’est dans cette démarche de transformation positive que GCI se tient aux côtés de toutes les organisations ambitieuses.