Are corporate GHG emissions reliable?

Faced with the urgency of climate change, reducing corporate greenhouse gas (GHG) emissions is becoming a global priority. In France, as in other European Union countries, meeting carbon neutrality targets depends on the reliability of GHG reports. Yet the reliability of these reports is often called into question, not least because of limitations in data collection and analysis.

Direct emissions, and particularly indirect emissions (scope 3), pose a number of challenges: estimates from complex supply chains, human error, and dependence on sources that are sometimes inaccurate. These issues affect the accuracy of national inventories, as well as the effectiveness of companies' greenhouse gas (GHG) emissions reduction strategies. However, national inventories are not based on companies' GHG balances, and there is no direct link between these two calculation approaches.

At a time when rising temperatures are putting pressure on ecosystems and their inhabitants, transparent and reliable reporting is essential. Initiatives such as the GHG Protocol and European regulations are seeking to harmonize practices, but the challenges remain numerous.

For example, collecting the data needed to calculate carbon footprints involves analyzing various sources, such as energy bills, waste records, purchasing inventories and carrier tracking.

Lack of rigor in these approaches can compromise GHG emissions reduction targets, distort impact analyses and hamper the fight against global warming. At national level, initiatives such as those in Canada (source) demonstrate that better data management can transform collective efforts.

What's more, if all the tonnes of greenhouse gases emitted are rigorously accounted for, this can reinforce confidence in the actions taken year after year.

So how can we guarantee the reliability of the figures published by companies? This article explores the challenges of data collection and analysis, the limitations of current tools, and solutions for improving the accuracy of GHG emissions reporting.

1.1. Data collection problems: a systemic challenge

1.2 Dependence on external databases: useful but imperfect tools

1.3 Manipulation or reporting errors: between greenwashing and malfunctions

2. Factors influencing the reliability of GHG emissions reports

2.1. Transparency and external verification

2.2. Technologies and tools used

2.3 Involvement of companies and governments

3. Towards greater reliability of corporate GHG emissions

3.1 Increased standards and regulations: a framework for harmonizing practices

3.2. Partnerships between companies, NGOs and governments: essential collaboration

3.3. Sanctions and incentives: levers for reliable reporting

The current challenges of corporate GHG emissions reliability

The reliability of companies' greenhouse gas (GHG) emissions reports is a central issue in the fight against climate change and its impact on the environment. At a time when the energy transition is essential to limiting global warming, accurate data collection is becoming crucial.

Companies face major challenges when it comes to measuring their total emissions, particularly those linked to scope 3, which includes indirect emissions from supply chains and supplier activities. These often underestimated emissions play a key role in reducing global greenhouse gas emissions.

📊 Data collection problems: a systemic challenge

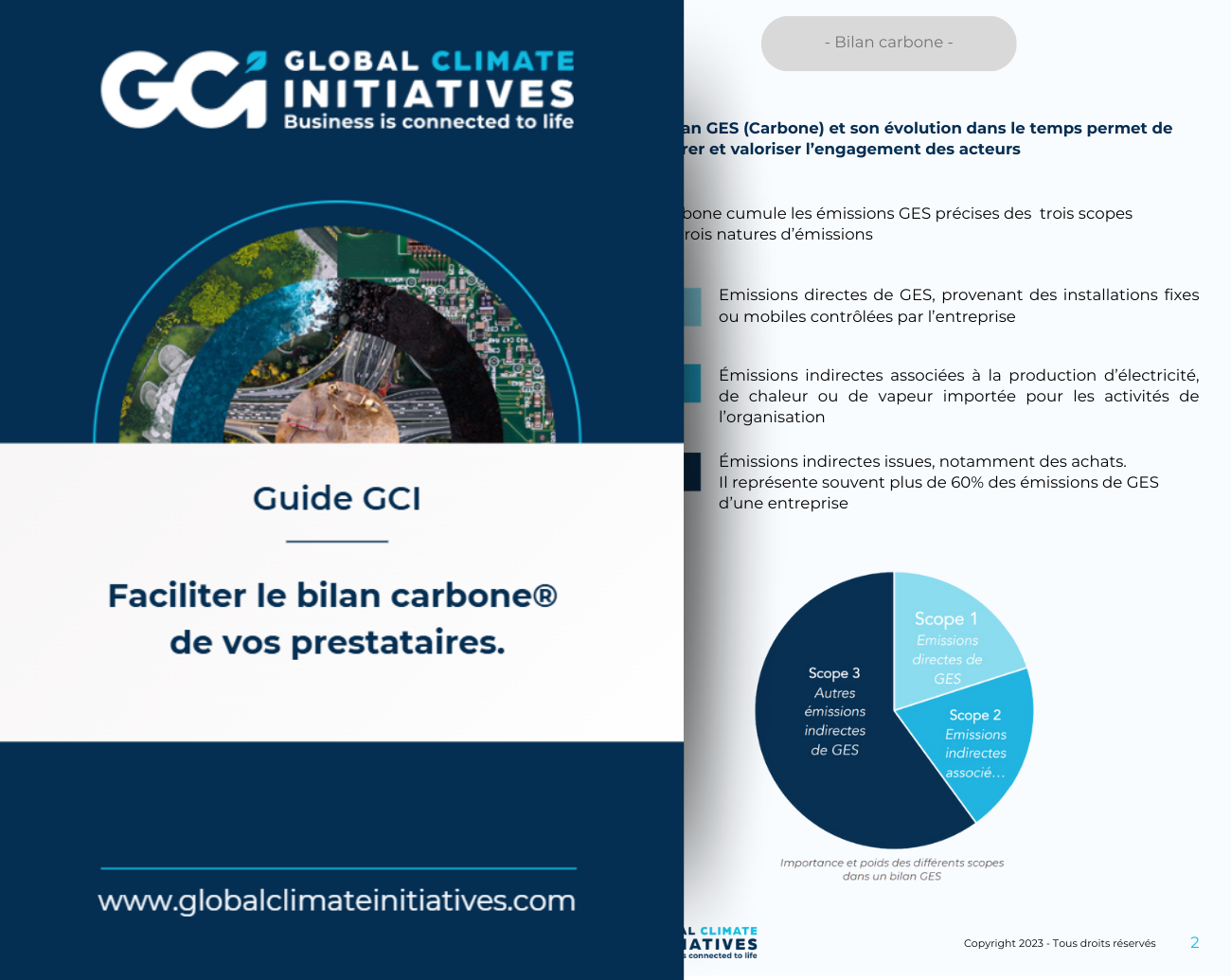

Data collection within companies, particularly for Scope 3 emissions, is often laborious and a source of uncertainty. Unlike direct emissions (scope 1) or those linked to purchased energy (scope 2), scope 3 emissions concern all indirect activities, such as employee travel, waste management and supply chain processes.

For example, a company producing consumer goods may have hundreds or even thousands of suppliers around the world, each contributing to a share of global greenhouse gas emissions.

However, these suppliers do not always have the technical resources or incentives to provide reliable data. As a result, companies often have to make do with theoretical models or sector averages to assess these emissions, which affects the accuracy of their GHG balance sheet.

According to a study by Clarity AI, published on September 23, 2024, indicates that "only 60% of companies report Type 3 emissions" (source). This illustrates the extent of the gaps in the transparency and traceability of information required for accurate assessment and full reporting of climate emissions.

⚙️ Dependence on external databases: useful but imperfect tools

To compensate for the lack of precise data, many companies rely on external databases, such as those provided by specialized organizations (e.g. ADEME in France, or EPA in the USA). These tools offer standard emission factors for different sectors, such as agriculture, industry or transport. However, they have some important limitations:

- Generic data do not always cover all sectoral variations. For example, in the cement industry, certain types of cement with lower emissions have no specific emission factor in the databases. This prevents us from properly valuing the efforts of companies that opt for these alternatives.

- They do not always reflect recent technological developments, which can lead to significant discrepancies in the final report.

🔍Manipulation or errors in reporting: between greenwashing and malfunctions

In addition to methodological challenges, some cases reveal deliberate or accidental manipulation of greenhouse gas emissions data. Growing pressure from investors, consumers and regulators sometimes encourages companies to minimize their emissions or embellish their performance.

- Greenwashing: Some companies exploit the complexity of their methodologies to publish misleading results. For example, they might exclude significant greenhouse gas emissions from their balance sheet, on the pretext that they are not directly linked to their main activities.

- Human error: Incorrect calculations or badly configured software can also distort results.

A striking example is methane emissions in the oil and gas industry. While some companies reported moderate levels, satellite measurements showed that actual emissions were much higher (source). These measurements revealed methane leaks at production sites, with emissions up to several dozen times higher than those reported.

These discrepancies highlight the limitations of current voluntary reporting systems, which are often based on inaccurate or incomplete methodologies.

This highlights the need for stricter monitoring and better calculation methods to ensure the reliability of climate-related greenhouse gas emissions data, particularly in sectors with a high environmental impact.

Factors influencing the reliability of GHG emissions reports

The accuracy of corporate greenhouse gas (GHG) emissions reporting depends on several key factors, including transparency, access to data, use of ERP or data management tools, use of advanced technologies, stakeholder engagement and team training.

Furthermore, the accounting of indirect emissions (Scope 3) presents significant challenges. For example, suppliers often lack key data on their own emissions, suppliers often lack key data on their own emissionsThis makes it difficult to accurately assess supply chain emissions. In addition, the lack of a standardized framework for reporting certain emissions results in gaps in data transparency and accessibility.

Finally, imported materials make value chains less transparent, making it difficult to track and quantify emissions across the entire supply chain. These challenges underline the importance of rigorous monitoring and greater standardization of reporting methods.

Facilitate the GHG assessment of your providers

📈 Transparency and external verification

Transparency in emissions reporting is essential to ensure the credibility of the data communicated by companies in each sector. External audits and verifications play a crucial role in validating the accuracy of the information provided.

International standards, such as the GHG Greenhouse Gas Protocol, establish frameworks for the measurement and management of GHG emissions. In addition, the ISO 14064-3 standard defines specific rules for the audit and verification of GHG balances, reinforcing the reliability of emissions declarations.

However, the absence of complete standardization can lead to inconsistencies in reporting. For example, a Reuters article article (source) highlights the urgent need for unified and transparent frameworks to ensure consistent and accurate reporting of emissions, particularly for scope 3, which encompasses indirect emissions that are often difficult to quantify according to the specificities of each sector.

💻 Technologies and tools used

The adoption of advanced technologies and digital tools is key to improving the accuracy of emissions reporting, whatever the sector. Automated systems make it possible to collect and analyze vast sets of data, reducing human error and providing a more detailed view of emissions sources.

According to a study by the Boston Consulting Group (BCG), only 9% of companies accurately measure their CO₂ emissions, and 86% still record their data manually using spreadsheets. (source)

🤝 Corporate and government commitment

Proactive corporate engagement and government support are essential to strengthen the reliability of emissions reporting. Companies that integrate transparent reporting practices and adopt recognized standards demonstrate their environmental responsibility.

Governments, for their part, can facilitate this approach by establishing clear regulations, such as the European Union's CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), which imposes strict transparency and reporting obligations on corporate environmental performance.

In addition, initiatives such as the Open Footprint Data Model Standard, which aims to harmonize carbon footprint measurement and reporting methods, are also crucial. This standardization is essential to ensure consistent and accurate reporting of emissions across different sectors and regions (source).

🎓 Training and expertise

Ongoing training of the teams responsible for emissions reporting is essential to guarantee data quality. A lack of specialized skills can lead to errors in data collection and analysis.

Investing in skills development and recruiting carbon accounting experts enables companies to keep up to date with best practice and regulatory developments, ensuring more reliable reporting that meets stakeholder expectations.

By proactively addressing these factors, companies can significantly improve the reliability of their GHG emissions reports, thereby contributing to more effective global efforts to combat climate change.

Towards greater reliability of corporate GHG emissions

Improving the reliability of greenhouse gas (GHG) emissions reporting is a global priority to strengthen the fight against climate change. This requires harmonized regulations, strategic partnerships and incentive mechanisms to encourage companies to adopt transparent and rigorous reporting practices.

⚖️ Standards and increased regulation: a framework for harmonizing practices

To ensure better traceability and comparability of data, efforts are underway to harmonize reporting standards. International frameworks such as the GHG Protocol and ISO 14064 standards have become essential references. These initiatives define clear methodologies for measuring and reporting direct emissions, notably those linked to energy consumption (scope 1&2), and indirect emissions (scope 3).

The European Union (EU) also plays a crucial role, with regulations such as the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). This directive requires EU companies to publish detailed reports on their GHG emissions, including the impact of their activities on the environment and their contribution to the energy transition.

Another example is the LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) framework, which integrates land-related emissions and removals into national GHG emission inventories. This system is particularly important for sectors such asagriculture, which account for a significant proportion of methane and carbon dioxide emissions.

🌍 Partnerships between companies, NGOs and governments: essential collaboration

Given the scale of the challenges, strategic partnerships between companies, NGOs and governments are essential. These collaborations enable :

- Sharing best practices: Initiatives such as the Science-Based Targets initiative (SBTi) help companies align their emissions reduction targets with scientific recommendations.

- Improving databases: Collaborative projects, such as the Carbon Disclosure Project (CDP), collect and centralize information on corporate emissions, enhancing transparency on a global scale.

A case in point are the major energy companies working with NGOs to map their total emissions, including those from fossil fuels. These efforts help to better inform decision-makers and encourage more ambitious reduction strategies.

⚡️ Sanctions and incentives: levers for reliable reporting

To encourage companies to comply with high standards of transparency, governments and international organizations are setting up incentive and sanction mechanisms:

- Incentive schemes: Companies that meet their emission reduction targets or adopt green technologies can benefit from tax breaks or easier access to green financing tailored to their sector.

- Penalties: Conversely, companies that publish incomplete or inaccurate data expose themselves to fines and reputational risks. In France, for example, large companies in all sectors are required by law to publish a carbon footprint, and offenders can be penalized if they fail to do so.

💡Towards innovative technological solutions

Technological innovations play an increasingly important role in the reliability of a report. For example:

- Satellite measurement tools can be used to track methane or carbon dioxide emissions on a national or industrial scale. These technologies have already revealed major discrepancies between reported and actual emissions in sectors such as transport and theoil industry.

- Integrated analysis software, such as that offered by collaborative platforms like GCI, facilitates the automation of calculations, reducing human error and ensuring complete data traceability.

At a time when climate-related issues are becoming ever more urgent, these innovations make it easier to support every resident and every company in their efforts. Furthermore, large-scale data analysis, for example in millions of tons of CO₂ equivalent, contributes to better decision-making at all levels.

The reliability of companies' greenhouse gas (GHG) emissions reporting is a central issue in the fight against global warming and its impact on the atmosphere. Despite our best efforts, the challenges of data collection, analysis and communication remain significant, particularly for scope 3, which covers indirect emissions from supply chains and supplier activities.

Companies still rely heavily on external databases, which are often incomplete or inaccurate, and the risk of errors or greenwashing persists. However, solutions do exist to improve the transparency and accuracy of carbon inventories:

- The harmonization of international standards, such as the GHG Protocol, and European regulations, such as the CSRD, contributes to greater consistency in reporting.

- Advanced technologies, including digital tools and automated systems, offer greater capacity to measure, analyze and reduce direct and indirect emissions.

- Partnerships between companies, governments and NGOs encourage the sharing of best practices and enriched databases, essential for more reliable results.

In France, as in other European Union countries, initiatives to provide a better framework for emissions reporting are on the increase. Their aim is to encourage companies to adopt ambitious reduction strategies and produce transparent carbon footprints. By integrating these approaches, it is possible to limit the rise in temperatures and minimize the impact on key sectors such asenergy,agriculture and transport.

At GCI, we offer a collaborative platform that supports companies at every stage of their approach: from data collection to the publication of a complete and reliable carbon footprint. Our aim is to guarantee traceability of sources and information, while helping to define an effective reduction strategy.

Ensuring the reliability of GHG emissions reports means not only meeting regulatory obligations, but also actively contributing to a more sustainable future for generations to come. By combining innovation, commitment and cooperation, companies can become key players in the energy and climate transition.

We aim to meet ministerial requirements and guidelines by promoting more responsible sports and raising awareness among our members and the general public.

Our carbon experts will be happy to give you a free free demonstration of our platform. 🚀